内容不断更新,建议购买会员永久查看

沉没成本:及时止损,才是成年人的高配!不要为打翻的牛奶而哭泣!

沉没成本(Sunk cost),也称旁置成本、沉入成本、已支付成本、隐没成本、旁置成本等。

相关概念机会成本:

1 什么是沉没成本?

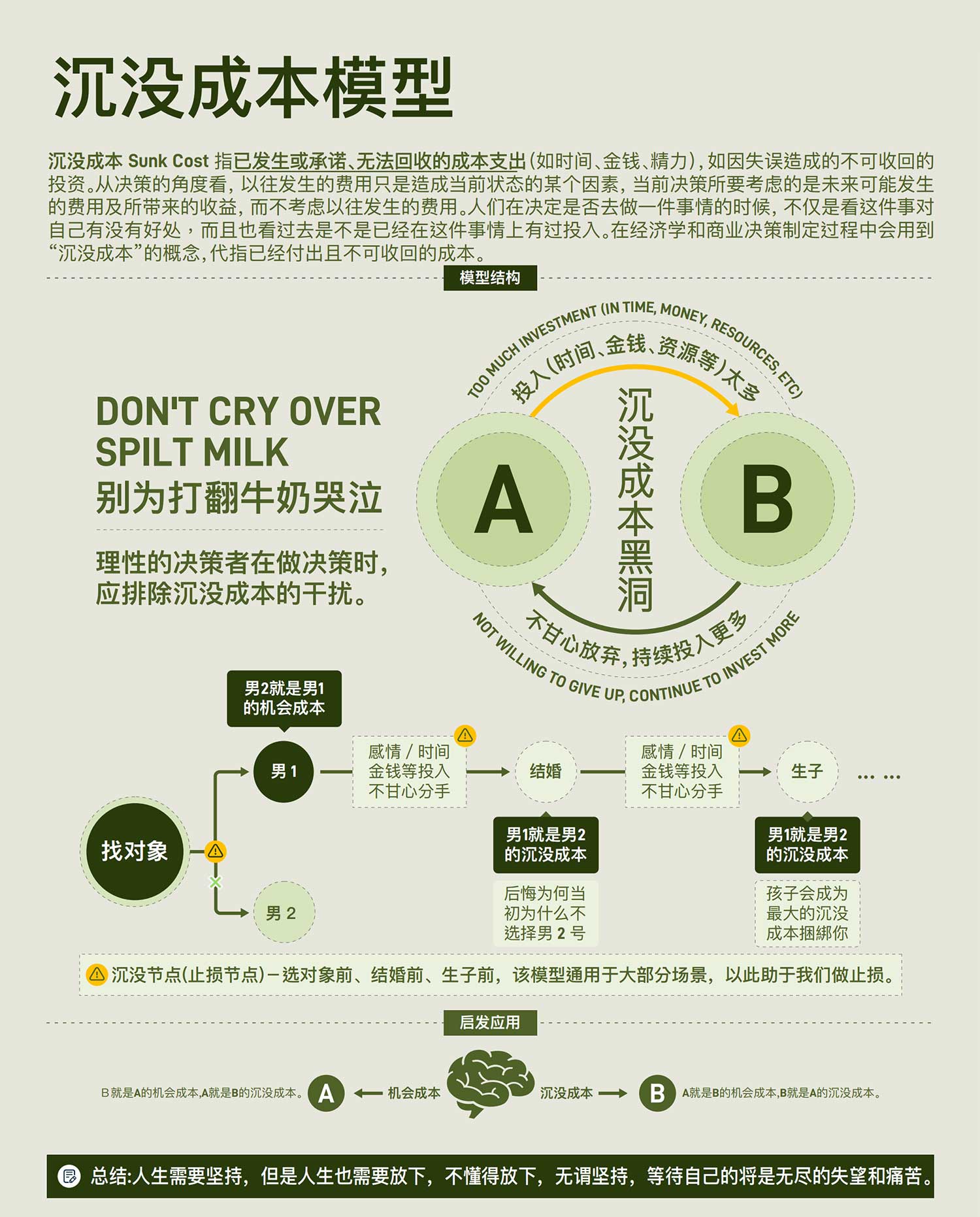

沉没成本是指已发生或承诺、无法回收的成本支出,如因失误造成的不可收回的投资。沉没成本是一种历史成本,对现有决策而言是不可控成本,不会影响当前行为或未来决策。从这个意义上说,在投资决策时理性的决策者应排除沉没成本的干扰。

从成本的可追溯性来说,沉没成本可以是直接成本,也可能是间接成本。如果沉没成本可追溯到个别产品或部门则属于直接成本;如果由几个产品或部门共同引起则属于间接成本。

从成本的形态看,沉没成本可以是固定成本,也可能是变动成本。企业在撤消某个部门或是停止某种产品生产时,沉没成本中通常既包括机器设备等固定成本,也包括原材料、零部件等变动成本。通常情况下,固定成本比变动成本更容易沉没。

从数量角度看,沉没成本可以是整体成本,也可以是部分成本。例如中途弃用的机器设备,如果能变卖出售获得部分价值,那么其账面价值不会全部沉没,只有变现价值低于账面价值的部分才是沉没成本。

2 沉没成本实例

2001年诺贝尔经济学奖获得者之一的美国经济学家斯蒂格利茨还用一个生活中的例子来说明什么是沉没成本。

他说,“假如你花7美元买了一张电影票,你怀疑这个电影是否值7美元。看了半个小时后,你最担心的事被证实了:影片糟透了。你应该离开影院吗?在做这个决定时,你应当忽视那7美元。它是沉没成本,无论你离开影院与否,钱都不会再收回。”斯蒂格利茨在这里不但生动地说明了什么是沉没成本,而且还指明了我们对待沉没成本应持怎样的态度。

3 损失厌恶和沉没成本谬误

很多人对“浪费”资源很担忧害怕,被称为 “损失厌恶”。比如说很多人会强迫自己看一场根本不想看的电影,因为他们怕浪费了买票的钱。这有时被叫做“沉没成本谬误”。经济学家们会称这些人的行为“不理智”,因为类似行为低效,基于毫不相关的信息作出决定错误的分配了资源。

这些思考可能反映了对衡量效用尺度的不统一,因为这种衡量对消费者来说是主观且独特的。如果你真的预订了一张电影票还发现电影确实不对你胃口,你可能会等到散场再走,你觉得你保存了脸面,这也是一种满足。如果你中途退场,陌生人会发现你的判断失误,这可能是你想避免的。你可能从给电影找茬中得到些娱乐,并对自己的鉴赏结果感到自豪。或者你觉得有足够资格在其他人面前批评电影。

沉没成本谬误有时也叫“协和效应”,指英国和法国政府继续为协和式飞机提供基金的事,而当时已经很显然这种飞机没有任何经济利益可言。这个项目被英国政府私下叫做“商业灾难”,本就不该开始,当时也就要取消了,但由于一些政治法律问题两国政府最终都没有脱身。

4 怎么样才能不被“沉没成本”拖垮人生呢?

4.1 第一种思维方式:看到你做选择时,所得到的,而不是所失去的。

任何一个选择都有利有弊,做选择时聚焦于利,聚焦于你得到,看看那些得到的是不是你想要的,这样就更有利于你做出选择,不被“沉没成本”拖垮人生。

我在同丈夫大卫结婚前的一两年都在纠结一个问题:要不要结婚?不是我不喜欢他,而是我一想到结婚将失去我人生中一个非常重要的自由——择偶自由,我就恐婚,为此,我还和我的个人体验师讨论过很多次恐婚的议题。

如果我和这个男人结婚,相当于,我就放弃了选择其他男人的机会,所谓的“为了一棵树,放弃了整片森林”。这是丧失了“机会成本”,这也是一个经济学的名词,指为了得到某种东西所要放弃另一些东西的最大价值。

比如你选择了和某一个男人结婚,你失去的机会成本就是,和其他男人中你觉得最好的那一个结婚的机会。尽管这个机会可能很虚幻,并不真实存在,但是你依然会觉得自己仿佛失去整片森林中最美好的那棵大树。

我最后是怎么做出结婚的选择的呢?

我不再去想“机会成本”,而是专注于自己得到的。

我明白,没有一个选择是完美的,不管做何选择,我总会失去一些东西,既然会失去,那失去的东西就不重要了,重要的是我得到的,是我想要的,是现有选择中我觉得最适合自己的,我得到了,就是最好的。

我想如果你也有这样一种思维方式,关注自己所拥有的,相信自己的选择是当下最好的选择,你就不会被“沉没成本”“机会成本”拖垮自己的人生幸福。

4.2 第二种思维方式:抛开经济学的成本论

把人生当成一种体验的集合,重视自己内心的体验,重视自己人生中万般鲜活的滋味。

这是我特别想讲的一点。在咨询中,我遇到太多人,他们把自己的人生全部都当成实用主义的功能,任何选择都讲究实用、利益、有什么用。他们大多过得不开心。从某一个层面讲,他们就是活得太算计了,活得不把自己当成一个鲜活的人来看待。

有位女性来访者,让我印象深刻,她和丈夫无性无爱的婚姻长达10年,丈夫只把家当成旅馆,两个人也早已没有话说,她内心很痛苦,她说,“当我发现自己的头发开始变白,皱纹越长越多,我就越发憎恨我的丈夫,因为在我最美好的年华里,没有性,也没有爱。”

尽管如此,她却始终纠结,不愿意做出离婚的选择。

因为曾经她和丈夫在一起的时候,他们一穷二白。如今,丈夫有了一千万的资产,如果离婚了,她只能分到五百万,不离婚,她就有一千万。一想到离婚后,她会失去五百万,那五百万会属于其他女人,她就不甘心。

她只有45岁,按照现在平均寿命80岁来算,她还有35年的人生,但在钱和自己未来人生的幸福这两个选项之间,她选择了钱。并不是说她的选择不对,从实用主义角度看,500万,很多人几辈子都赚不来这么多钱。但我依然为她感到遗憾。

她有工作有钱,离开不幸福的婚姻,本可以重新出发,活出自己下半辈子的肆意人生,但她却用这500万卖断了自己下半生的人生幸福。

还有很多人也是如此,想换一个自己喜欢的行业,从头开始,一想到换一个行业,刚开始的收入会很低,未来要是经济没有保障怎么办?于是,他们在自己不喜欢的工作上耗了一年又一年。

我还见过一个人,3年前,她跑来告诉我,她喜欢音乐,想做音乐相关的工作,我鼓励她去试着学习和音乐相关的知识,比如开始学习某一个乐器,试着报一个音乐理论学习的课程,经常录一些自己唱的歌上传到网络,试着写一写歌词,或者在网上认识做音乐相关工作的人……

3年后,她又来做咨询,依然告诉我,她工作不开心,觉得搞音乐才是自己喜欢的事,我问她,她是否曾经尝试去做一些与音乐相关的学习或者事情。她告诉我,没有,因为她总觉得“音乐不能养活自己”,“搞音乐会很穷”,“我害怕我只是在浪费时间,浪费钱”。

如果她能一边做着目前的工作,一边坚持尝试去做自己喜欢的音乐。三年时间,足以让自己的兴趣慢慢变为一个更专业的爱好,甚至变为职业。可是她并没有。

这个真的不是个案,很多人跑来告诉我的一些话都含有这样的论调:

“我想写作,但是我觉得没法靠写作养活自己,于是我就不去写了。”

“我喜欢画画,但是很多人告诉我画画没有前途,于是我就没有继续画下去”。

“我喜欢唱歌,但是总觉得唱歌没法成为真正的职业,既然不会成功,何必浪费时间呢。”

……

他们都被实用主义的功能性人生观、价值观给害了,必须要有百分百确定的回报,必须要实用,必须要有实实在在的价值体现,必须保证成功,才会去做选择,才会去努力投入。

他们太担心付出没有回报,太计较“沉没成本”了,于是,不敢付出,不敢投入,不敢行动。于是也没法享受到付出、行动和投入的过程中自己获得的美好体验。

最后,也只是过上最普通,最实用的人生。

兰迪·鲍许教授有一个“墙”的概念,他说:每一个困难都是挡在你面前的一堵高墙。但墙之所以存在,不是为了阻拦你的,而是为了激励你的。墙的存在,是想要检验你到底有多么想要墙背后的那些东西,是为了阻拦那些没有那么渴望的人的。

也许,他们只是没有那么热爱自己口中所说的喜欢之物,也许他们只是没有那么渴望过上自己想要的生活。

所以,他们才会计较成本,用一把尺子衡量自己的投入与得到比。

其实,人生没有白走的路,每一步都算数。

如果我们不那么算计“沉没成本”,把人生的每一次尝试和选择都当成一种体验,体验人生那万般鲜活的滋味,那写作的时候,写作本身就是回报,唱歌的时候,唱歌本身就是回报,跳舞的时候,跳舞本身就是回报……

少一点计较得失,多一点活在当下,我们是不是更容易满足和快乐?

而且我也相信,当一个人重视自己内心的体验,愿意花了很多时间去做自己喜欢的事情,不去太多计较世俗意义上的成功,他最终一定能够成功。

因为付出就有回报,这就是世间的规律。

因为成功,来源于我们与所在领域的存在和真相建立深度的连接。

当我们愿意花时间去做自己喜欢的事而不核算成本时,我们就与自身,与热爱,与世界连接了,也与存在,活着本身连接了,这样又如何能不成功呢?

5 克服沉没成本效应的思维

5.1 1、断舍离思维

山下英子在《断舍离》一书中写道:

“不管东西有多贵,有多稀有,能够按照自己是否需要来判断的人才够强大。”

断舍离不单单是一种家居整理、收纳术,更是活在当下的人生整理观。

学会断舍离,能够帮助我们摆脱沉没成本的影响。

断舍离思维的精髓在“断”,你只有先认清现实中的错误,做出“断”的决策,才有后面的“舍”与“离”。

很多人不敢“断”,是因为不敢承认自己的失败。

越是自尊心强的人,他们的沉没成本模式越严重。

因为他们总希望证明自己是对的,假装自己没走弯路。

每个人都会犯错,敢于直面自己曾经犯下的错误,才能尽早脱离沉没成本的泥潭。

5.2 2、减法思维

《自然》杂志上刊登的一项研究发现,当人们想要改变现状时,往往更倾向于做加法而不是精简当前的事情。

选择加法,或许是因为删减东西就意味着要承认之前添加的属于沉没成本。

但事实证明,一味做加法并不是人生的最优解。

如何抓大放小、提炼思维和行动模式,才是提高工作效率和生活幸福感的方法。

看过一句话:

厌恶损失不应成为我们忽视减法的借口,我们所追求的减法是一种改进。

这种改进即使在数量上有所减少,也是一种进步而不是损失。

比如远离不断消耗你的人、跳出不能让你成长的工作、果断放弃错误的决策……

成长是做加法,而成熟是做减法。

5.3 3、迂回思维

所谓迂回思维,就是在思考问题的时候,避免正面的直接交锋,暂时地离开直线轨道,绕道而行,力争在曲折中寻找捷径。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,就是这种思维方式的魅力所在。

在身边人都鼓吹坚持到底的时候,及时放弃就成为了一种“离经叛道”。

成功的道路不只有一种,一条路行不通那就换一条。

调整方向,迂回求解,远大于一味坚持带给你的回报。

点击查看介绍→阅读是入口,清醒是出口,在这里遇见更清醒的自己。

隐藏内容为会员内容,前1000名199元终身,后涨价到399元。